In diesem Artikel möchte ich das Konstrukt Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG) erklären und die Vor- und Nachteile darstellen. Außerdem versuche ich weitere Überlegungen anzustellen, welche Potentiale über das normale „Tauschen“ von Strom noch existieren. Immer wieder rufen mich Leute aus der Umgebung an, um Tipps zu bekommen. Da ich gemeinsam mit zwei weiteren Inzingern seit letztem Jahr eine EEG betreibe, kann ich ein wenig über unsere Erfahrungen berichten.

Grundsätzliches

Eine Energiegemeinschaft ist ein rechtlicher Zusammenschluss von mehreren Stromerzeugern oder -verbrauchern mit dem Zweck, eigens erzeugte Energie (meist Photovoltaik-Strom) an die anderen weiterzugeben. Es gibt drei unterschiedliche Arten von Energiegemeinschaften. Die einfachste ist die sogenannte Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG). Die beiden anderen (Bürgerenergiegemeinschaft und Gemeinschaftliche Erzeugungsanlage) werden hier nicht behandelt.

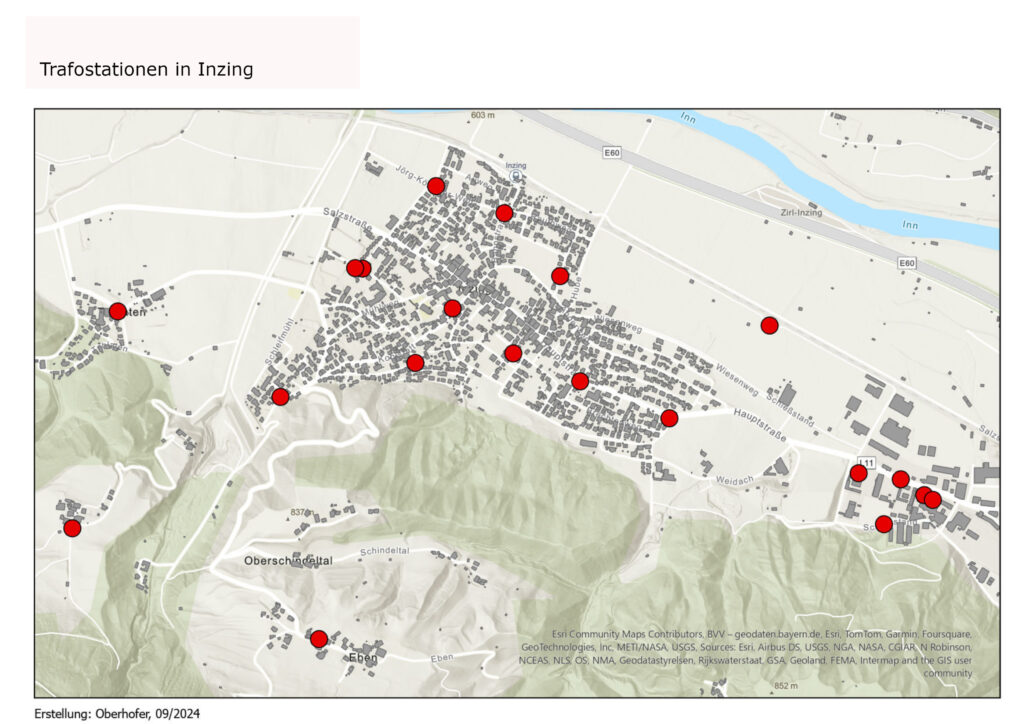

Voraussetzung für eine EEG ist, dass alle Teilnehmer vom gleichen Umspannwerk (bei uns in Zirl) versorgt werden. Damit ist auch klar, dass alle Teilnehmer den gleichen Netzbetreiber (bei uns TINETZ) haben müssen. Welchen Stromlieferanten die einzelnen Teilnehmer haben, spielt keine Rolle. So kann es sein, dass zwei Teilnehmer den Strom von der TIWAG kaufen, ein anderer aber einen Vertrag mit dem Verbund oder der oekostrom.at hat.

Eine weitere Voraussetzung für eine EEG ist, dass ein Verein oder eine Genossenschaft gegründet werden muss. Dies ist auch notwendig, wenn die EEG innerhalb einer Familie (z.B. Nachbarhäuser) betrieben werden soll.

https://energiegemeinschaften.gv.at/

Warum gründet man eine EEG?

Meistens werden Photovoltaikanlagenbesitzer, die mit ihrem geringen Tarif für den eingespeisten Überschussstrom nicht zufrieden sind, auf Energiegemeinschaften aufmerksam. Über eine EEG können sie versuchen, ihren Strom zu einem höheren Preis zu verkaufen. Die Differenz zwischen den momentanen Einspeisetarifen für PV-Strom und dem Arbeitspreis für normal verbrauchten Strom liegt bei etwa 3-5 ct/kWh. Diese Differenz zwischen den Erzeugern und Verbrauchen aufzuteilen, ist mit einer EEG möglich. Details hierzu weiter unten. Ich nehme aber vorweg: reich wird man mit EEG’s nicht.. Ich sehe als weitere Gründe, dass die Sensibilisierung beim Stromerbrauch bei allen Teilnehmern steigt und dass man durch die Beschäftigung mit den Verbrauchskurven auch die Möglichkeit bekommt, unnötige „Stromfresser“ sehr gut zu identifizieren.

Der Stromfluss ändert sich durch die Teilnahme an einer EEG nicht. Die Aufteilung des Stroms zwischen den Teilnehmern ist eine rein rechnerische Aufgabe. Für die Entlastung der Netze ist es natürlich von Vorteil, wenn erzeugter Strom keine weiten Wege zurücklegen muss, sondern lokal verbraucht wird. EEG’s könnten hier helfen, wenn durch die besseren Preise mehr PV-Anlagen entstehen.

Der Hauptzweck einer EEG darf es aber nicht sein, selbst Gewinne zu erzielen. Dies ist rechtlich vorgegeben.

Organisatorischer Ablauf

Um eine EEG zu gründen braucht es ein paar wenige organisatorische Schritte:

- Vereinsgründung (bei der BH Innsbruck)

- Registrierung bei der ebutilities

- Vertrag mit der TINETZ abschließen

- Registrierung im EDA-Anwenderportal

- Anlegen der Teilnehmer im EDA-Portal

Alle vier Schritte sind in etwa einem Monat zu erledigen. Musterdokumente für Vereinsgründung und weitere detaillierte Infos findet man hier:

Erste Überlegungen & Konzept – Energiegemeinschaften

Schritte zur Gründung – Energiegemeinschaften

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften – TINETZ – Sichere Versorgung für Tirol

Wichtig ist, dass alle Teilnehmer als Stromzähler einen Smartmeter haben. Falls dies nicht der Fall ist, baut die TINETZ den neuen Zähler kostenlos ein. Obwohl die TINETZ den Einbau innerhalb von zwei Monaten durchführen muss, kommt es hier wohl durch Engpässe zu deutlichen Verzögerungen.

Finanzielles

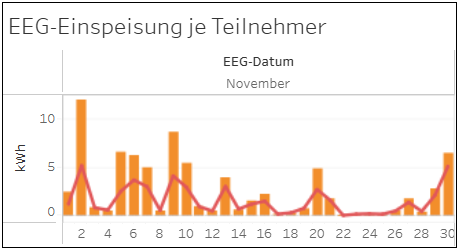

Wie oben schon erwähnt, ist die Differenz zwischen Einspeisetarifen und Bezugstarifen der erste Anknüpfungspunkt bei EEG’s. Zusätzlich gibt es noch das Einsparungspotential bei den Netztarifen. Für Strom, der aus einer EEG bezogen wird, bezahlt man einen verringerten Netztarif. Konkret verringert sich die Netzgebühr bei lokalen EEG’s um ca. 4 ct/kWh bzw. bei regionalen EEG’s um ca. 2 ct/kWh. Lokal ist eine EEG, wenn alle Teilnehmer an der gleichen Trafostation hängen. Regional bedeutet in diesem Zusammenhang, dass alle Teilnehmer vom gleichen Umspannwerk versorgt werden. Zusätzlich fällt für den Strom aus EEG’s die Elektrizitätsabgabe in Höhe von 1,5ct/kWh weg.

Auf welcher Trafostation man hängt, lässt sich mittels Eingabe der Zählpunktnummer auf der Webseite der TINETZ abfragen:

Auskunft Nahbereich – TINETZ – Sichere Versorgung für Tirol

Die Gesamtersparnis beläuft sich also insgesamt auf etwa 6,5 ct/kWh (Arbeitspreis Energie 2ct, Netzgebühr 3ct, Elektrizitätsabgabe 1,5ct).

Die EEG kann den Preis für die Energie innerhalb der Teilnehmer selbst gestalten. Die Ersparnis beim Netztarif betrifft nur den Verbraucher, nicht jedoch den Erzeuger. Daher haben wir uns bei der Ermittlung unseres EEG-Preises dafür entschieden, den EEG-Preis um 2ct vom Mittelwert anzuheben, um diesen Umstand auszugleichen.

Je nach Verbrauchsverhalten und je nach Überschussstrom rechnen wir in unserer EEG mit einer Energiemenge von 1.000 – 1.500 kWh, die ein Verbraucher aus der EEG beziehen kann. Mit der oben genannten Ersparnis von 6,5ct ergibt sich eine Ersparnis von 65,- bis knapp 100,- Euro pro Jahr.

Bei der Gründung der EEG fallen nur die Gebühren für die Vereinsgründung an (€ 18,20). Der Betrieb der EEG kostet eigentlich nichts, wenn man auch die Abrechnung selbst durchführt. Ggf. wird man noch mit Kontoführungsgebühren rechnen müssen.

Abrechnung

Das Folgende klingt wohl auf den ersten Blick recht kompliziert. Wenn man es aber einmal selbst gesehen hat, ist es sehr einfach.

Wir rechnen in unserer EEG den Strom Quartalsweise ab. Die Daten bekommen wir über das EDA-Portal. Die TINETZ liefert die Daten dorthin. Da es keine technische Verbindung zwischen den Teilnehmern gibt, muss die TINETZ ermitteln, wer welchen Strom von wem verbraucht. Dies passiert in 15-Minuten-Intervallen. Ein Teilnehmer hat beispielsweise in einem Intervall einen Überschuss. Ein anderer verbraucht in diesem Zeitraum Strom. Genau dieser Anteil wird dann über die EEG verrechnet. Der Produzent bekommt vom Verbraucher den Strom ersetzt. Am Ende des Quartals wird über alle 15-Minuten-Intervalle eine Summe gebildet und diese dann abgerechnet. Wir haben uns ein Excel-Dokument angelegt, das die Tarife und die Strommengen je Teilnehmer enthält. Als Ergebnis kommt ein Übersichtsblatt je Teilnehmer heraus, das die detaillierten Daten, die zu zahlende Summe und die ungefähre Ersparnis pro Teilnehmer darstellt.

Etwas komplizierter wird es bei der eigentlichen Jahresrechnung des Stromlieferanten. Der Anteil, der bereits über die EEG abgerechnet wurde, ist hier nur noch als Netztarif (vergünstigt s.o.) enthalten, aber nicht mehr als Energiemenge. Die restliche Energie, die man nicht über die EEG bezogen hat, ist weiterhin inkl. dem vollen Netzentgelt bei der Jahresrechnung dabei. Auch hier ist die TINETZ der Datenlieferant für den Stromanbieter. Über den Zählerstand hat man eine Kontrollmöglichkeit, ob die Daten korrekt sind. Die Summe aus der Strommenge aus den beiden Abrechnungen der EEG und des Stromlieferanten muss dem Gesamtzählerstand entsprechen.

Erste Erfahrungen

Unsere EEG hat momentan drei Teilnehmer. In einem Haushalt gibt es eine PV-Anlage, in einem weiteren Haushalt eine PV-Anlage inklusive Batteriespeicher und ein Teilnehmer ist reiner Verbraucher. In den Wintermonaten haben wir wenig aber doch etwas an Überschussstrom zur Verfügung. Ab Feber/März wird dies deutlich besser. Der Anteil der in der EEG verfügbaren und genutzten Energie ist jetzt im Winter mit ca. 80% sehr hoch, allerdings auf niedrigem Niveau, was die Menge betrifft. Über das Jahr rechne ich damit, dass ein Verbraucher mit üblichem Nutzungsverhalten etwa 1.500kWh aus der EEG beziehen kann. Zu Empfehlen ist jedenfalls, dass die EEG eine gute Mischung aus Stromerzeugern und reinen Verbrauchern hat. Würden alle Teilnehmer PV-Anlagen besitzen, ist davon auszugehen, dass alle im Wesentlichen zur gleichen Zeit Überschussstrom bereitstellen könnten. Das macht wenig Sinn.

Weitere Überlegungen

Aufteilungsmodelle

Der produzierte und ins Netz eingespeiste Strom der EEG kann über ein dynamisches oder ein statisches Modell an die Verbraucher verteilt werden. Statisch bedeutet grob gesagt, jeder Teilnehmer bekommt einen fix festgelegten Anteil. Üblicher ist das dynamische Modell. Hier erhält jeder Nutzer den größtmöglichen Anteil, der eben in den 15-Minuten Blöcken zur Verfügung steht. Bei gleichzeitigem Bedarf mehrerer Nutzer, wird gleichmäßig aufgeteilt.

Messung und Aufteilung – Energiegemeinschaften

Mitglieder können auch bei mehreren Energiegemeinschaften teilnehmen. In diesem Fall muss ein Aufteilungsprozentsatz im EDA Portal hinterlegt werden.

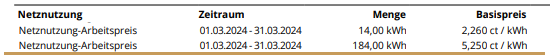

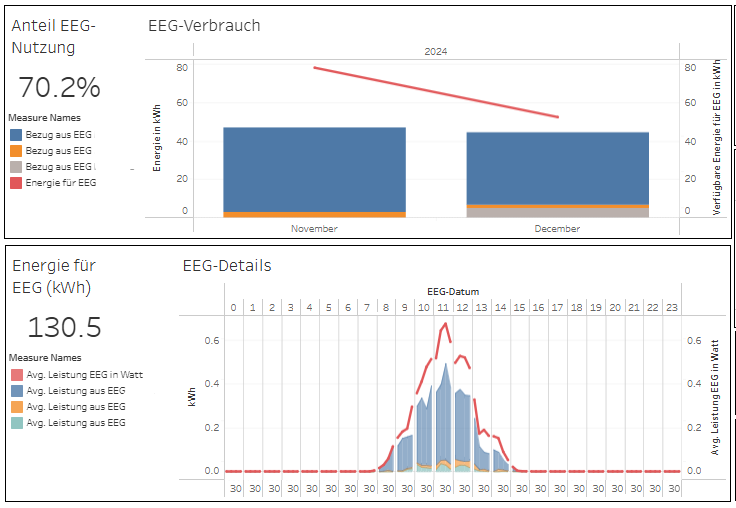

Visualisierung

Aus den bereitgestellten Daten können auch Diagramme erstellt werden. Wir in unserer EEG haben aus den Daten des EDA-Portals ein interaktives Dashboard erstellt, das die Nutzung unseres eigenen Stroms im Überblick und im Detail darstellt. Aus diesen Diagrammen lassen sich sehr schnell die abgerechneten Werte kontrollieren. Auch die Diagramme für den Strombezug der einzelnen Teilnehmer zeigen den Stromverbrauch detailliert bis hin zu den 15-Minuten Intervallen. Dies ist für die Teilnehmer sehr aussagekräftig und kann für weitere Stromnutzung sensibilisieren. Ggf. können aus den Diagrammen auch Tageszeiten identifiziert werden, die einen sehr hohen Verbrauch zeigen, was wiederum ein Hinweis auf einen großen Stromverbraucher sein kann.

Ein paar exemplarische Visualisierungen der EEG-Daten:

Unteres Diagramm: kumulierter Tagesverlauf – obere Linie = verfügbare Energie, untere Säulen = Verbrauch je Teilnehmer.

Übrigens: auch ohne EEG können ähnliche Visualisierungen aus den Daten aus dem TINETZ-Kundenportal erstellt werden (sofern ein Smart-Meter vorhanden ist).

Ich habe schon vor einigen Jahren begonnen eine Energiebuchhaltung für meine eigene Erzeugung und den Verbrauch zu führen. So kann es keine bösen Überraschungen bei der jährlichen Stromrechnung geben. Durch die Erweiterung in die EEG ist diese Energiebuchhaltung nochmals sehr wertvoll. Ich kann sehr gut voraussagen, wieviel Überschussstrom für die EEG bereitstehen wird.

Steuerungsmöglichkeiten

Die meisten modernen Photovoltaik- und Batteriesysteme, aber auch Wärmepumpen oder E-Autos bieten neben den gängigen Webportalen für die Anzeige der aktuellen und historischen Werte auch Programmierschnittstellen an. Diese erlauben es, die Daten (Stromverbrauch und Erzeugung) über längere Zeiträume zu sammeln und zu visualisieren. Außerdem kann man aus aktuellen Statuswerten auch Aktionen ableiten. Zum Beispiel kann bei entsprechendem Stromüberschuss in der EEG ein Verbraucher (z.B. eine Waschmaschine) gestartet werden. Erste Tests haben wir hier schon laufen.

Für alle, die es näher interessiert: ich habe einen Raspberry Pi im Einsatz, der die Werte meiner PV-Anlage minütlich ausliest und in eine Influx-Datenbank speichert. Außerdem ermittle und speichere ich für ausgewählte Verbrauchsgeräte mittels Python-Programmen den Stromverbrauch. Dies ist über „intelligente“ Steckdosen möglich. Diese Steckdosen lassen sich auch mittels Software bei bestimmten Situationen (Tageszeit, Überschuss) ein- bzw. ausschalten. Auch die Steuerung einer E-Ladestation lässt sich mit den gespeicherten Werten bewerkstelligen.

Theoretisch funktioniert dies auch über Grundstücksgrenzen hinweg. Die Überlegung für die EEG ist es auch, eine Batterie zusätzlich zu installieren und den gespeicherten Strom auch in der Nacht (vlt. sogar übergreifend) zu nutzen. Denkbar wäre es auch, das Laden eines e-Autos auf den in der EEG gesamthaft verfügbaren Strom auszulegen.

Gemeinde

Die Gemeinde Inzing hat mit ihren Wasserkraftwerken und PV-Anlagen etliches an Überschussstrom, der auch über eine EEG nutzbar wäre. Der große Vorteil wäre hier, dass im Gegensatz zu reinen PV-Anlagen, rund um die Uhr ausreichend Strom verfügbar ist. Andere Gemeinden im Umkreis haben bereits erste Versuche mit EEG’s gestartet (Hatting, Telfs, Götzens, Mieming, Ötztal etc.). Im Protokoll der Gemeinderatssitzung vom Dezember 2024 liest man, dass auch die Gemeinde Inzing eine EEG gründen möchte. Ob diese auch für die Bevölkerung geöffnet wird, wie beispielweise gerade in Mieming oder im Ötztal, weiß ich nicht.

Weitere Links zum Thema

Energiegemeinschaften – Energieagentur Tirol

Schritte zur Gründung – Energiegemeinschaften

von

von

Danke Peter für deine ausführlichen Erklärungen.

Schade, dass dieses Thema unsere Gemeindeführung nicht besonders interessiert. Man hätte sich in den letzten Jahren einiges an Energiekosten sparen können.

Deshalb haben wir bereits 2023 eine eigene regionale Energiegemeinschaft, die „EEG Giasnhof“, gegründet.

Im Jahr 2024 wurden ca. 70.000 kWh in Inzing produziert und an derzeit 17 Zählpunkte in der Region weitergegeben. Diese Strommenge muss nur zu einem geringen Teil über das eh schon überlastete Netz transportiert werden, sondern wird lokal erzeugt und verbraucht.

Wir sind auch gerne bereit weitere Mitglieder aufzunehmen, allerdings macht es nur Sinn, wenn man einen entsprechenden Stromverbrauch während des Tages aufzuweisen hat, da wir derzeit nur Sonnenstrom anzubieten haben.

Danke Peter für die wichtigen Ergänzungen.

Ich finde es auch sehr schade, dass der Bürgermeister eher zögerlich ist. Bei der Gemeindeversammlung letzte Woche hat er erwähnt, dass es in der Gemeinde wahrscheinlich eine EEG geben wird, aber nur gemeindeintern. Also ohne Beteiligung der Bevölkerung.